道路に残る吉原の名残

2025年1月5日からスタートしたNHK大河ドラマ『べらぼう』は、主人公の蔦屋重三郎を中心に、江戸中期の様々な人物が登場します。昨年6月8日(土)に東京に行く機会があったので、ドラマに登場する人物ゆかりの地とその周辺を巡ってみることにしました。

東浅草にある日蓮宗の正法寺で蔦屋重三郎の墓参りをし、重三郎が蔦屋耕書堂1号店を出した吉原五十間道を訪れた私たちの、次の目的地は、

重三郎が生まれ育った、吉原の町です。現在の地名で言えば、台東区千束(せんぞく)4丁目。元々この辺りは「千束」という地名で、江戸時代には千束村と呼ばれていましたが、明暦の大火後、「吉原」の地名ごと幕府公認の遊郭が、日本橋から千束村=「浅草田圃(あさくさたんぼ)」の中に移転してきました。以後ここは「(新)吉原」と呼ばれますが、1957(昭和32)年に売春防止法が施行され、遊郭はその歴史を終えます。しかし現在でも、日本最大の風俗街。

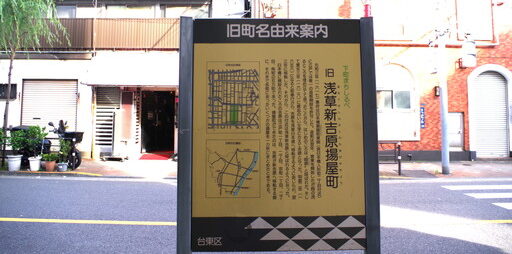

1965(昭和40)年に、行政地名から「吉原」の名前は消えましたが、

現代でも、道の名前は当時のまま。道がまっすぐ、碁盤の目のようになっているのは、田んぼの中に人工的に作られた町だからです。

上の写真は、吉原大門から続く「仲之町通り」。吉原のメインストリートでした。昼間なので人気はありません。しかし夜に訪れる勇気はなし。

江戸時代の吉原遊郭は、約280m×380mの敷地内に、約1万人が暮らしていたとか。遊女は3,000人ほどでしたが、それ以外にも食材や雑貨の店、菓子屋、うどんやそばなど当時のファストフード店、寄席や風呂屋、書店、楽器店などもありました。

期間限定で営業する新しい名所

私たちが訪れた時には、総理大臣も通ったという高級妓楼「角海老楼(かどえびろう)」の名前を借用した風俗店くらいしか、吉原の面影を残す店はありませんでした。

角町(すみちょう)にあった高級妓楼「稲本楼」は

現在は、ビジネスホテルになっています。高級妓楼でさえこんな有様なので、重三郎を引き取って育てた「喜多川氏」が経営していた引手茶屋がどこにあったのか、皆目わかりません。メインストリート・仲之町通りだったのかな?

私たちが訪れた時には、影も形もなかったのですが、2025年1月18日~2026年1月12日の期間限定で、この吉原の地に『江戸新吉原耕書堂』がオープンしたのだとか。

吉原に特化した観光案内や、お土産品の販売などを行っており、夜間はシャッターに描かれた浮世絵をライトアップして「おもてなし」しているそう。大河ドラマをきっかけに、新しい名所がまた1つ誕生したようです。

コメントを残す