京都国立博物館 重厚な旧本館は休館中

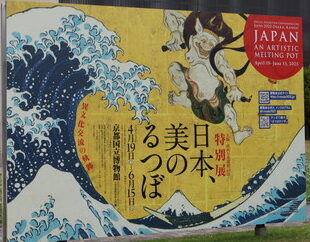

2025年5月22日(木)、京都国立博物館で開催中の特別展『日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―』を見学することができました。4日前に訪れた奈良国立博物館の特別展『超 国宝-祈りのかがやきー』展の半券を窓口で提示すれば、当日料金(大人2,000円)が100円引き。

久しぶりに訪れた、東山七条の京都国立博物館。そのシンボルともいえる建物が旧本館(明治古都館)です。

この建物も、奈良国立博物館を思い起こさせる重厚感ある建物だと思ったら、同じ人物の設計。それにも驚いたのですが、何やら物々しい搬入作業が行われていたので、もっとびっくり。

後で知ったのですが、旧本館は免震改修他の基本計画を進めるため、2015年から通常非公開になっているそう(今年のGWは一部公開されました)。ここで特別展をやっていたのが懐かしい。早く工事が終わるといいな。

北斎や風神雷神の魅力に気づいた外国人

目的の展覧会は、平成知新館で開催されていました。

これも奈良国立博物館のように、池に面している建物です(奈良とは別の建築家が設計)。

この展覧会では、有名な葛飾北斎の『富嶽三十六景』(「神奈川沖浪裏」、「凱風快晴」、「山下白雨」)が展示され、外国人にも大人気。でも浮世絵(版画)は北斎に限らず、江戸時代には安価で量産されていたため、国宝ではありません。俵屋宗達描く『風神雷神図屏風』は、1点もので国宝指定。

北斎はゴッホなど海外の芸術家、風神雷神はフェノロサがその魅力に気づき、それがきっかけで日本でも再評価されるようになったというから驚き。これも異文化交流なのかな。

テレビ番組と関連する展示もあった

『超 国宝』展より国宝は少なめでしたが、東寺伝来の『十二天像』(焔摩天)や、『病草紙』(両性具有者が描かれていてびっくり!)、空海が唐から持ち帰った経典を入れるために醍醐天皇が作らせた「宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子箱(ほうそうげかりょうびんがまきえそくさっしばこ)」は、インパクト大。以前平常展で見た、唐三彩などの収蔵品にも再会できました。

高松塚古墳の壁画を、平山郁夫画伯らが模写した絵も! NHK『アナザーストーリー』を見ていて良かった!

『吉備大臣入唐絵巻』で描かれた、日本人留学生吉備真備(きびのまきび)が、唐の人々に無理難題を吹っ掛けられるも、鬼となった阿倍仲麻呂の霊の助けを借りて、奇想天外な方法で切り抜けるというストーリーも面白い!

意外だったのは、徳川家基(10代将軍家治の嫡子)の絵具箱や大田南畝(おおた なんぼ)の書、平賀源内の影響を受けた秋田藩の蘭画など、『べらぼう』に登場する人物ゆかりの展示もあったこと。そういえばまだ有名になる前の葛飾北斎も、晩年の蔦屋重三郎から仕事をもらっていたのでした。

あの「徳川四天王」の1人榊原康政が、徳川家康から拝領した「紺糸威南蛮胴具足(こんいとおどしなんばんどうぐそく)」やキリシタンの墓碑、西洋の剣レイピアを模して日本で造られた剣など、大航海時代の展示品も多数。修学旅行で訪れていた高校生?たちが、一生懸命メモを取っていた姿も印象的でした。

フォトスポットの羅怙羅尊者像

この展覧会の話題作の1つが、京都萬福寺の羅怙羅(らごら)尊者像。

釈迦の実子であり、釈迦十大弟子の1人にも数えられる羅怙羅(ラーフラ)。彼が切り開いたお腹の中からお釈迦様の顔が覗いているという、なかなかシュールな像。どんな人間の心にも仏が宿っているという教えを示しています。

ついついお腹にばかり注目してしまいますが、顔がまた渋い! 大きな耳輪や彫りの深い顔立ち。作者は中国人ですが、この顔立ちはとてもリアル。どこかでインド系の人を見たのかな? 展示の最後にあったのですが、なかなか印象的で、製作を手伝った日本人仏師に大きな影響を与えたというのもよくわかりました。江戸時代に造られた像ですが、こんな形で鎖国下でも異文化交流は続いていたのですね。

コメントを残す